1.2、阻碍自己找到想做的事的5种误区!

豆豆 2024-12-03 19:07:11 796人已围观

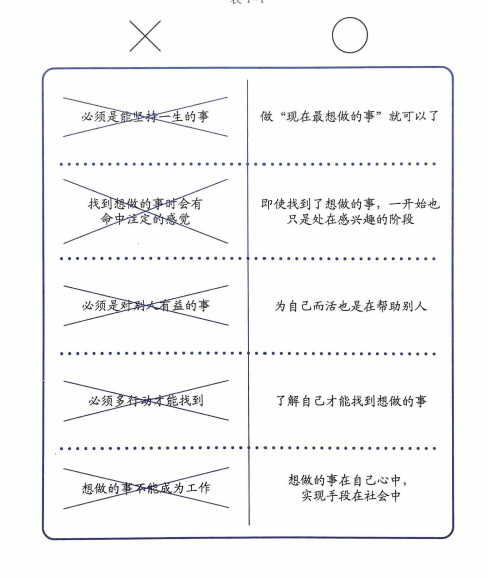

很多人穷极一生都在自我探索,但是始终找不到自己的人生目标,有可能就是自己陷入以下5种误区导致一无所获。

1、误区1:必须是能坚持一生的事

肯定有人充满干劲地说过:“我找到这一生想做的事了!”

找到“想做的事”就把它作为“一生的事业”是不可能的。

找到“想做的事”并不意味着把它作为一生的事业,而是当作“现在最想做的事”。据说现在二十几岁的年轻人有50%的概率会活到100岁,在这样的时代,有必要寻找能让你一直保持兴趣的事吗?而且社会的变化日新月异,iPhone诞生仅仅是十几年前的事。在这样的时代一直执着于唯一"想做的事",可以说是一种风险了。

对某个时期的日本来说,“坚持”或许是一种美德,但当今时代的关键词是“变化”。比起一直待在同一个地方,现在已经是顺应社会变化、灵活生存的时代了。即使决定了“想做的事”,也可能会对其他领域产生兴趣。我认为这个时候干脆换一个工作领域也不错。之前领域里积累的经验在下一件“想做的事”上一定可以发挥作用。

最危险的是没有任何“想做的事”,茫然空虚地生活。

如果你有“想找到能坚持一生的事”这样的想法,起点便是找到“现在最想做的事”。

每天面对“现在最想做的事”,一生都会不厌倦,从结果上来说这便是“一生中最想做的事”。做“现在最想做的事”就可以了。

2、误区2:找到想做的事时会有命中注定的感觉

“找到‘想做的事’时会有命中注定的感觉,到那时候你自然就明白了。”这种误区也是寻找“想做的事”的过程中的强大阻碍。实际上大部分情况下即使找到“想做的事”,你开始也只会觉得“嗯?或许挺有趣的”,即仅处在感兴趣的阶段。

其实我在总结出“自我认知法”时,也并没有“就是它了!”的那种被击中的感觉。仅仅是“感觉挺有趣的!”。后来我把兴趣作为工作,自己不断思考成长,也帮助了别人,在这个过程中慢慢觉得“这就是我想做的事”,并不是一开始就觉得“我天生就是做这个工作的!”。

有研究证实过上述说法。印度拉贾斯坦大学进行过一项关于“恋爱结婚”与“相亲结婚”哪个满意度更高的调查研究。调查结果显示,结婚一年内的满意度分别为“恋爱结婚70分”“相亲结婚58分”,恋爱结婚的满意度更高。但从长期的满意度来看,结果却相反,“恋爱结婚40分”“相亲结婚68分”。

为什么会出现这样的结果?研究指出,恋爱结婚的情况下,“双方因恋爱顺遂自然而然地结婚,婚后便不再为这段关系努力,导致对婚姻的满意度下降”。相亲结婚的情况则是“在不知道能否顺利进行的前提下开始接触,双方都在努力接近对方,因此满意度会上升”。可以说,这是认为“爱情一开始就存在”的恋爱结婚与认为“爱情是日久生情”的相亲结婚之间的差别。

寻找“想做的事”也是一样的。想想看,认为“想做的事一开始就存在”的人和认为“想做的事是在不断摸索中培养出来的”人,最终哪一方会找到自己满意的工作呢?

如果选错了答案,就会出现为寻找“命中注定”想做的事而频繁跳槽的人。并不是说跳槽本身是件坏事。如果感到目前的工作环境无法让自己发挥价值,不如积极寻找别的工作。但是,抱有“为我量身定做的工作”这种不切实际的幻想却很危险。

原本就不存在让人感觉全部都开心的工作。不管是什么工作,都有让人感到麻烦和讨厌的地方。虽然也有为了“想做的事”而“不得不去做的事”,但在这时想办法让自己乐在其中也是工作的一部分。

寻找“命中注定”想做的事也是浪费时间。通过培养自己心中小小的兴趣,想办法使眼前的工作变得有趣,就会探索出“想做的事”。

你在这本书中发现的不是“命中注定”想做的事,而是自己内心能够接受、自己探索出的想做的事。

丢掉“世界上有完全适合我的工作”的这种幻想,去寻找合理的“想做的事”吧。

误区:找到想做的事时会有命中注定的感觉。

事实:即使找到了想做的事,一开始也只是处在感兴趣的阶段。

3、误区3:必须是对别人有益的事

很多人认为“想做的事必须是对别人有益的、了不起的事”,如果有这种错误想法,即使找到自己“想做的事”,也无法对周围的人说:“这是我想做的事!”

事实上,在考虑“想做的事”时,这件事能不能帮助别人并不重要。

不管“想做的事”是什么,只要是你感兴趣的,一定有人也感兴趣。通过接近这些人,“想做的事”一定会变成工作(生意)。

兴趣能变成工作是因为有人在其中感受到价值,所以正确的做法是坚持做自己“想做的事”,最终也会“对别人有益”。请马上放弃“想做的事必须是受人称赞的、了不起的事”这样的想法。强行压抑自己,为别人而努力,只是自我牺牲。

压抑自己,为别人而努力,错把这当成自己“想做的事”,这样是无法坚持下去的。来找我咨询的客户也说过,牺牲自己为别人工作的状态似乎最多只能维持3年。因此,在开始维持这3年之前,去了解自己并寻找其他的选择比较好,因为无论怎么努力,自我牺牲最多只能维持3年。

相反,做“想做的事”是没有压力,能持续做下去的事情,这样才可以长期为别人做贡献。

做“想做的事”,不仅自己乐在其中,而且可以持续帮助别人,收获成长和别人的感谢,处于自利和利他的良性状态中。

误区:必须是对别人有益的事。

事实:为自己而活也是在帮助别人。

4、误区4:必须多行动才能找到

经常会有人给你这样的建议:“如果不知道自己想做的事是什么,就只能试着先行动了。”

想必很多人都有过这样的经历吧,但是我可以断言这个方法是错误的。因为不知道“想做的事”的大部分原因是“选项太多”。

选择这就是我“想做的事”时需要考虑两个要素。

一是可选项。选项是指有什么类型的工作。了解这一点非常重要。随着社交网络的普及,我们能了解到的工作类型变得非常多。有各种各样的人向我们传递信息,让我们有了丰富的选项。

二是选择标准。无论有多少选项,如果没有从中做出选择的能力,就无法做出令人满意的选择。

把这一过程想象成挑选衣服也许会比较容易理解(见图1-1)。去服装店可以随便挑选衣服的款式,但是如果没有明确的选择标准会怎么样呢?你也许会被“现在这个很受欢迎”“价格便宜”等与“自己想穿的衣服”不符的信息所影响,进而做了选择。挑选衣服这样的事情在人生中没那么重要,所以这种选择方法也不会有大问题。但如果是选择工作的话,就另当别论了。

选择工作时如果选择了“当下热门”“工资高”等偏离想做的事这一本质的选项,不难想象会有多么大的弊端。

不知道自己想做什么的时候,要做的不是增加选项。我们已经有足够多的选项了。我们需要明确自己的“选择标准”。选择标准只存在于自己内心,所以为了明确选择标准,我们需要先了解自己。不管如何向外探寻,都只会被太多的选项压制,行动也会变得迟缓。

误区:必须多行动才能找到。

事实:了解自己才能找到想做的事。

5、误区5:想做的事不能成为工作

寻找“想做的事”时最大的障碍是“想做的事好像不能成为

工作”的想法。在持有这种想法的状态下,你绝对找不到“想做的事”。

告诉大家以下两条重要的思考方法。

●“想做的事”在自己心中

●“想做的事”的实现手段在社会中

事先理解这两条很有必要。

例如,当你问工作上的前辈“我想做的事是什么?”时,前辈绝对不知道答案,因为你“想做的事”只有你自己知道。

但如果你问工作上的前辈“我想当一名歌手,怎么做才好呢?”,他或许会给你一些建议,或许会介绍自己当歌手的朋友给你。虽然只有你自己内心知道“想做的事”是什么,但是许多“想做的事”的实现手段却存在于外部社会。

我一开始在思考如何把“自我认知法”教给更多人的时候,并不知道如何才能将其变成工作。

我请教了同样从事与自我认知相关工作的人,他们给了我很多建议,我的工作才逐渐有了进展,也就是说变得可以赚钱了。

因为想把“自我认知项目”推广到全世界,所以我也会向已经实现这一目标的人请教。在第七章中我会具体说明自己如何在不断试错中将想做的事变成工作的过程。

在考虑“想做的事”这一阶段,不用考虑能否实现它,因为一定已经有人在从事这方面的工作。虽然不能抄袭别人做的事,但如果是实现手段,不管多少都可以模仿。当然,读了本书后也可以模仿我的实现手段。

如果连实现手段都必须自己考虑的话,就很难找到“想做的事”了。所以在寻找“想做的事”的阶段,不需要将实现手段也考虑进去,那是之后要做的事。

误区:想做的事不能成为工作。

事实:想做的事在自己心中,实现手段在社会中。

如果走出这5个误区,你就能站在“寻找想做的事”的起点

了(见表1-1)。第二章将以我找到“想做的事”的经验为基础,说明找到“想做的事”的人和没有找到的人之间的区别。

备付金存管银行是指可以为支付机构办理客户备付金的跨行收付业务,并负责对支付机构存放在所有备付金银行的客户备付金信息进行归集、核对与监督的备付金银行。(支付机构客

备付金存管银行是指可以为支付机构办理客户备付金的跨行收付业务,并负责对支付机构存放在所有备付金银行的客户备付金信息进行归集、核对与监督的备付金银行。(支付机构客 首先需要知道什么叫一元购? 就是你支付一元后获得一个购物资格,有的叫抽

首先需要知道什么叫一元购? 就是你支付一元后获得一个购物资格,有的叫抽 最近有一套生产系统的数据库CPU老是偏高,发现闲时也在40%-60%左右,感觉很不正常,决定优化一下,在这

最近有一套生产系统的数据库CPU老是偏高,发现闲时也在40%-60%左右,感觉很不正常,决定优化一下,在这